Cultural Más Cultural

Tatuajes y sonrisas que liberan

Publicación:20-03-2021

TEMA: #Agora

No estoy seguro de que uno deba perseguir todo lo que desea en esta vida. Pero a veces vale la pena

Alas en la piel

Carlos A. Ponzio de León

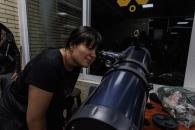

Su figura llamó mi atención desde que cruzó el umbral para entrar a mi salón de tatuajes, como un resplandor de palabras escritas en tintas gruesas y con sombras, como si su cuerpo dibujara el dialecto más poderoso, capaz de invocar a ángeles y demonios, con la belleza suficiente para hacerme delinear en el aire: el sonido de campanas provenientes de cualquier iglesia. Volteé de reojo y la miré bien, la reconocí: inolvidable. Había estado en mi salón dos meses antes, con su novio, haciéndose ambos el mismo tatuaje, arriba del tobillo, que pensaba yo: sellaría el amor que iniciaban y seguro perduraría más allá de la vejez y de la muerte. Él, un hombre más cercano a mis treinta y cinco años, que a los veintidós de ella. En ese momento era difícil reconocerlo, pero lo envidié de inmediato.

Dos meses después, ella tomó asiento en mi estudio nuevamente y cuando mi asistente le avisó que un tatuador ya estaba libre, respondió que esperaría a que yo terminara con mi cliente. Traté de calmar la aguja que sostenía en la mano izquierda. La mantuve firme, pero con el pulso suave de una balada metalera que canta una canción entintada en la esperanza. El sudor debajo de mis guantes se traslucía como brillo de mármol húmedo, a la vista de cualquiera.

Le pedí a mi asistente que le llevara el catálogo de tatuajes, pero ella lo rechazó; dijo que esperaría a hablar conmigo para escuchar ideas. Yo no dejaba de recordar su pierna, su muslo firme, el día que grabé sus iniciales y las de su novio, escondidas en una figura jeroglífica, nacida de la nada. Y ahí estaba ahora, sola como reina farón, haciendo parecer su silla: un carruaje de guerra listo para ser conducido por un caballo pura sangre, esperando sujetar con fuerza las riendas de su destino.

Cuando fue su turno frente a mí, me mostró el grabado que yo mismo le había hecho dos meses antes. “Quiero que lo borres, con otro tatuaje encima”, me dijo con su voz dulce, pero con la seguridad de la belleza de una hoja de oro. Pensé unos segundos y le pregunté: ¿Unas alas de libertad? Luego de su silencio, me preguntó. ¿Qué llevas, tú, en el hombro? Subí la manga y le mostré las alas a las que me refería. “De acuerdo”, me respondió con la sonrisa azul de sus labios.

Ella y él se habían conocido un año antes, en un pequeño bar, al norte de la ciudad. “Los hombres no buscan esposa en un bar”, casi se me escapa decirle cuando la escuchaba, pero me contuve porque lo que yo estaba sintiendo por ella, aún sin conocerla, iba más allá de mi ego y hoy en día, de mi dolor. Ella realizaba tres trabajos a la semana y se veían poco. Se convirtieron en pareja a pesar de las dificultades. Se encontraban una o dos veces cada siete días, para comer o cenar. Hasta que llegó el momento en que desearon pasar más tiempo juntos. “¿Por qué no rentamos un lugar?”, le preguntó él.

Ella se dio a la tarea de buscar un sitio. Lo pagarían entre ambos. Cuando encontró un departamento tan hermoso como inmortal, lo citó para mostrárselo. Estaban a punto de firmar el contrato cuando él la invitó a cenar al bar donde se habían conocido. Ordenaron un par de sándwiches. Se miraron frente a frente y notaron que las luces brillaban hasta molestar en sus pupilas. Pidieron cambiar de mesa. El mesero ayudó en el traslado de las bebidas.

Ella comenzó a hablar con emoción del departamento que les esperaría para vivir juntos. Él realizaba algunos gestos ahora casi imperceptibles: ella comenzaba a acostumbrarse a ellos y a sus comportamientos extraños, tan raros como los regalos que le hacía cuando salía del país y regresaba con: un auto a escala de carreras, de la copa Nascar; unos shorts tailandeses de combate, Muay Thai; un balón de fútbol del equipo Barcelona. Juguetes que a ella no le interesaban.

Ella hablaba del tamaño de la cocina en el departamento que les esperaba. Enorme y de acero inoxidable. “Hay algo que no sabes, que no sé si sea relevante”, le dijo él. “Ajá”. “No importa que yo sea casado, ¿verdad?”.

Las palabras oscurecieron el sonido que vibraba a través de los ojos de ella. Se halló ante una higuera seca, a punto de ser encendida en llamas por el demonio. ¿Se trataba de una broma? Él estaba enamorado, pero no podía dejar a su mujer. Su dinero dependía de ello. Trabajaba para su suegro: un empresario importante en la ciudad. Él le proponía hacerse cargo de la renta mientras ella se levantaba de la mesa para irse sin decir adiós. No hubo más palabras; no hubo más contacto.

Cuando terminé el tatuaje y coloqué el espejo frente a su tobillo para que viera el resultado, me dijo: “Eres muy bueno haciendo lo que haces”. Me levanté rápidamente para alcanzar el plástico protector. “Quisiera tener una oportunidad contigo. Quiero conocerte”, le dije volviendo a sentarme. Me señaló, con la mirada, el tatuaje de las alas. “Tengo un nuevo compromiso con la libertad. ¿Podrías con ello?”

No estoy seguro de que uno deba perseguir todo lo que desea en esta vida. Pero a veces vale la pena. Aunque afirmo que la suma de dolores que he dejado en otros, con la tinta y las agujas, en nada iguala mi tortura cuando no tengo noticias… en los días y las noches cuando no sé nada sobre ella.

Nunca digas nunca.

Olga de León G.

Cerró tras de sí la puerta y no miró hacia atrás. Caminó tranquila, calma y con certera actitud que se notaba en sus pasos: sin apresuramiento ni indecisión. Giró a la izquierda y cruzó la acera. Luego siguió en línea recta varias cuadras y cuando descubrió la dirección que buscaba, dio vuelta a la derecha y caminó, bajo la penumbra de la temprana noche del otoño, varias cuadras más hacia adelante. Sin mirar atrás y con la mente muy clara de a dónde quería llegar: “hasta el fin del mundo como lo había conocido…” y salir de él, de ese en el que había estado atrapada por mucho tiempo.

A partir de ese momento, su pensamiento fue más claro y su vida cobró sentido. Pensaría más en sus cosas, en lo que podía hacer con lo que sabía y dominaba, aunque se le hubiesen oxidado un tanto las ideas dormidas en el interior de sus anhelos copados por las necesidades inmediatas del otro, de él, e incluso de ellos, de todos los que siempre esperaban sus acciones para luego solo animarla con una palmada en la espalda, o un: tú puedes…

Sí, siempre había podido con cualquier adversidad u obstáculo que le ponían las circunstancias, manteniéndola atada a brindar apoyo a todos; pues antes, incluso, de que ella pensara en sí misma, pensaba en los que la rodeaban y habitaban en su mundo como satélites con luz propia… Mientras ella era ese gran astro cálido y amoroso, aunque apagado, que regalaba su luz y su tiempo sin discriminar y sin ver cuánto podía dar antes de que ella se quedara a oscuras.

La gente que la vio pasar, ese día, caminando con pausa y aplomo, casi no la reconoció. De no ser por la sonrisa que llevaba tatuada en el rostro (¡eso, de toda su vida!), realmente, nadie la habría reconocido.

Pasaron más de diez años de su abandono del lugar en donde había vivido por más de treinta años; ahora pintaba muchas más canas, unas cuantas arrugas más en el rostro y veinte kilos que fue dejando en el trayecto, todos los que había ganado cuando se negó a ser… y, hacer algo solo para ella, por el placer de saber que podía hacerlo.

Entonces, tras los años con su nueva vida, una mañana de esas en las que salía a caminar por las veredas del bosque más cercano a donde vivía, vio que de frente se acercaba el que un día fue el amor de su vida. Tembló de pies a cabeza, en cuanto entendió que venía en su misma ruta y en el sentido contrario, por lo que seguro la reconocería: ¡ingenua mujer! Se olvidaba de que ya no era la misma, no lucía como cuando salió de aquella casa, cerró la puerta tras de sí, y se dijo: nunca regresaré… Y, no regresó…

Hasta ese día en el que el destino la ponía a prueba: era o no era otra y la misma, pero más madura, libre, dueña de sus ideas y de sus decisiones.

El hombre pasó sin verla… No era una mujer que a él le gustara mirar: no era joven ni atractiva. Ambos -con cachucha y lentes oscuros- inclinaron la cabeza y siguieron su camino…

A partir de ese instante, su filosofía de vida: “Nunca digas nunca”, cayó en el olvido. Quizás el destino un día la alcance y pensará distinto.

La sonrisa tatuada en su rostro jamás había sido más sincera y apacible que esa mañana. Las cadenas estaban rotas.

« El Porvenir »